Fernsehen. Geschichte. Ästhetik

Die Fernsehspielredaktion des WDR 1965-1979. Einsichten in die Wirklichkeit

Torsten Musial, Martin Wiebel (Hg.)

Reihe "Fernsehen. Geschichte. Ästhetik", Bd. 7, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, edition text + Kritik, München 2025

deutsch, 240 Seiten,

48 Abbildungen

ISBN 978-3-96707-942-5

Best.-Nr. 6053

€ 29

Die späten 1960er- und die 1970er-Jahre waren eine Blütezeit des bundesdeutschen Fernsehfilms. Gesellschaftskritische Themen wurden in innovativer und experimentierfreudiger Weise verhandelt und führten regelmäßig zu öffentlichen Debatten. Einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte die Fernsehspielabteilung des WDR. Der Band enthält ein Gespräch mit Günter Rohrbach sowie Beiträge von Dietrich Leder und Torsten Musial.

Falk Harnack. Gewissen - Verantwortung – Gerechtigkeit

Rolf Aurich, Nicky Rittmeyer (Hg.)

Reihe "Fernsehen. Geschichte. Ästhetik", Bd. 6, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, edition text + Kritik, München 2025

deutsch, 310 Seiten

ISBN 978-3-96707-567-0

Best.-Nr. 6052

€ 34

Der in den Widerstandskreis der „Weißen Rose“ verwickelte, vom „Volksgerichtshof“ jedoch nicht zum Tode verurteilte Falk Harnack (1913–1991) profilierte sich ab den frühen 1950er-Jahren als einer der wesentlichen deutschen Film- und Fernsehregisseure. Er begriff die eigene Diktaturerfahrung zeitlebens als demokratische Verpflichtung, die er in Form filmischer Erzählungen auch kommenden Generationen vermitteln wollte.

Reinhard Hauff. Vermessungen der Wirklichkeit

Rolf Aurich, Hans Helmut Prinzler (Hg.)

Reihe „Fernsehen. Geschichte. Ästhetik“, Bd. 5, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen, edition text + kritik, München 2021

deutsch, 204 Seiten,

100 Abbildungen

ISBN 978-3-96707-413-0

Best.-Nr. 6047

€ 29

Reinhard Hauff wandte sich nach seinem Start in der Fernsehunterhaltung der sozialen Wirklichkeit zu, mit dokumentarischen Arbeiten und Filmen wie Die Verrohung des Franz Blum (1974). Seine größten Erfolge feierte er mit dem Gerichtsdrama Stammheim (1986) sowie dem Musical Linie 1 (1988). Diese erste Monografie über Hauff erscheint als fünfter Band der Schriftenreihe „Fernsehen. Geschichte. Ästhetik.“. Ein ausführliches werkbiografisches Interview wird ergänzt durch Essays von Egon Netenjakob und Rolf Aurich sowie ein Interview mit dem Kameramann Wolfgang-Peter Hassenstein.

Eberhard Fechner. Chronist des Alltäglichen

Rolf Aurich, Torsten Musial (Hg.)

Reihe "Fernsehen. Geschichte. Ästhetik", Bd. 4, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, edition text + Kritik, München 2019

deutsch, 212 Seiten,

41 Abbildungen

ISBN 978-3-86916-868-5

Best.-Nr. 6043

€ 29

Eberhard Fechner war einer der stilprägenden Dokumentaristen des bundesdeutschen Fernsehens. Diesem Chronisten des Alltäglichen ist der vierte Band der Schriftenreihe Fernsehen. Geschichte. Ästhetik gewidmet. Rolf Aurich, Matthias Dell, Jan Gympel und Sven Kramer behandeln darin ästhetische Aspekte seiner Filme, die nicht verwirklichten Filmprojekte Fechners, seine Interviewtechnik sowie sein Engagement für die in der Akademie der Künste initiierte Idee einer Deutschen Mediathek, die heute als Mediathek Fernsehen an der Deutschen Kinemathek besteht.

Karl Fruchtmann

Ein jüdischer Erzähler

Torsten Musial, Nicky Rittmeyer (Hg.)

Reihe "Fernsehen. Geschichte. Ästhetik", Bd. 3, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, edition text + Kritik, München 2019

deutsch, 240 Seiten,

43 Abbildungen

ISBN 978-3-86916-751-60

Best.-Nr. 6042

€ 29

Die Fernsehfilme von Karl Fruchtmann gehen den Grundthemen Unterdrückung, Ausgrenzung und Gewalt des Menschen gegen seine Mitmenschen nach. Sie sind wesentlich beeinflusst durch Fruchtmanns Erfahrung in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Zeugnisse eines lebenslangen Kampfes gegen das Vergessen der Shoah.

Mit DVD Kaddisch nach einem Lebenden

Die Degeto und der Staat.

Kulturfilm und Fernsehen zwischen Weimar und Bonn

Rolf Aurich (Hg.)

Reihe "Fernsehen. Geschichte. Ästhetik", Bd. 2, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, edition text + kritik, München 2018

deutsch, 252 Seiten,

18 Abbildungen

ISBN 978-3-86916-605-6

Best.-Nr. 6040

€ 29

Die "Deutsche Gesellschaft für Ton und Bild" wurde 1929 zur Förderung des Kulturfilms gegründet. Ende der 1950er Jahre veränderte sich der Charakter der Degeto vollständig, als die ARD sie zum zentralen Instrument bei der Filmbeschaffung für ihr Fernsehprogramm machte. Rolf Aurich, Autor und Redakteur am Filmmuseum Berlin, erzählt von den ersten drei Jahrzehnten der Degeto-Geschichte.

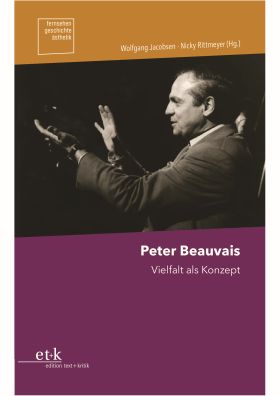

Peter Beauvais. Vielfalt als Konzept

Wolfgang Jacobsen, Nicky Rittmeyer (Hg.)

Reihe "Fernsehen. Geschichte. Ästhetik", Bd. 1, Akademie der Künste, Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, edition text + Kritik, München 2016

deutsch, 216 Seiten,

35 Abbildungen

ISBN 978-3-86916-519-6

Best.-Nr. 6039

€ 32

Als Regisseur prägte Peter Beauvais das westdeutsche Fernsehen über fast drei Jahrzehnte. In biografischen und analytischen Einzelbeiträgen verdeutlichen Rolf Aurich, Julia Glänzel, Wolfgang Jacobsen und Nicky Rittmeyer, dass Beauvais in all seinen Arbeiten für Schauspiel, Oper, Hörfunk, Film und Fernsehen ein Konzept der radikalen thematischen und stilistischen Vielfalt verfolgte.